소피아 코폴라는 <매혹당한 사람들>(2017)의 원작인 돈 시겔의 <매혹당한 사람들>에 대해 “명성은 들었지만 이전에 보지 못했던 작품이었다”고 말했다. <매혹당한 사람들>은 미국 남북전쟁 시기, 부상을 입은 북군 존(클린트 이스트우드)이 여자들만 있는 기숙학교에 들어가 겪는 고전을 그린, 직선적이며 하드보일드한 남성적인 캐릭터를 구축해 온 시겔의 작품 안에서 비죽 솟아나온 독특한 작품으로 기억된다. 남성이 여성의 질투와 기만에 희생당하는 서사는, 46년 후 여성감독의 시각으로 여성의 응징으로 변환되니 두 작품의 비교지점도 상당하다. 그만큼 시겔의 스타일과 작품세계를 훑어보는 것만으로도 마치 그 극단에 자리한 것 같은 지금의 소피아 코폴라를 읽어낼 수 있을 것이다. 시겔을 대표하는 수식어는 언제나 로버트 알드리치, 새뮤얼 풀러 등을 위시한 ‘B무비의 제왕’이었고, 저예산으로 만들어낸 액션영화의 대가로 통했다. 빠듯한 예산, 한정된 기간은 그의 영화에 늘 따라다니는 조건이었다. 하지만 <신체강탈자의 침입>(1956), <킬러들>(1964), <더티 해리>(1971) 등을 통해 그는 미국 주류영화계에서는 이전까지 보지 못했던 자신만의 독자적인 스타일을 구축해낸 장인이었다.

시겔이 영화를 시작한 건 1933년의 일이다. 시카고의 유대인 집안에서 태어난 그는 영국 케임브리지대학에서 수학했고 파리 예술학교 보아트에서도 잠깐 공부했다. 20살이 되면서 그는 할리우드로 와서 영화계에 입문한다. 워너브러더스 스튜디오에서 배우 일을 하기도 했으며, 이후 편집, 영화자료실 조수 등 각 분야에서 일을 하기 시작한다. 1930~40년대, 텔레비전이 없던 시절 호황기를 누리던 할리우드에서 스튜디오는 다량의 영화를 찍어내느라 바빴고, 이때 습득한 다량의 작품을 효율적으로 발빠르게 찍어내는 제작 방식이 그의 영화를 만드는 리듬으로 자리잡은 셈이다. 당시 그는 수천편의 편집 일을 도맡기도 했는데, <카사블랑카>(1942) 역시 시겔이 편집에 참여했던 작품이다.

편집실에서 경험을 쌓던 그가 연출자로 각성하게 된 계기는 단편 <밤의 별>(1945)과 다큐멘터리 <히틀러는 살아 있다>(1945)를 만들면서다. 두 작품으로 아카데미에서 수상한 그는 곧바로 연출 재능을 살려 장편 극영화 만들기에 돌입한다. <신체강탈자의 침입> <킬러들> 등 시겔의 초기영화들이 이때 탄생한다. 감정에 치우치지 않는 직선적인 표현력, 레이먼드 챈들러나 대실 해밋 등이 쓴 하드보일드 소설에 나오는 주인공을 연상시키는 마초적인 남성 캐릭터처럼, 이후 시겔 영화를 규정짓는 특징들이 이때 정립된다고 해도 과언이 아니다. 일례로 <킬러들>에서 킬러 찰리를 연기한 리 마빈에게서 시겔의 대표작인 <더티 해리>의 클린트 이스트우드의 모습을 찾는 것은 어렵지 않은 일이다.

저렴한 제작비로 액션 스릴러를 찍어내는 시겔은 할리우드에서보다 프랑스에서 먼저 인정을 받는다. 1950년대에 이르러 <카이에 뒤 시네마> 평론가들은 ‘더이상 유능할 수 없는 스튜디오 감독’으로 그를 평가한다. 일견 할리우드가 그를 저평가한 데는 작품 자체뿐 아니라 좀체 스튜디오 사람들과 화합하지 못하는 독불장군 스타일도 한몫했을 것이라고 생각된다. 스튜디오 영화를 많이 찍는 만큼 반골 기질의 그는 자주 해고되기를 반복한 전적이 있다. 흥행에서도 이렇다 할 성과가 없던 그를 대중적으로 각인시킨 계기는 역시 클린트 이스트우드와의 만남을 빼놓을 수 없다. 이스트우드는 기회가 있을 때마다 “영화에 관해 내가 아는 모든 것은 돈 시겔 감독에게서 배운 것이다”라는 사실을 공공연하게 밝혔을 정도로 그의 영화 인생에 시겔의 그림자는 막강했다. <일망타진>(1968), <사라 자매를 위한 두 마리의 노새>(1970) 등을 시작으로 <매혹당한 사람들> <더티 해리> 이후 <알카트라즈 탈출>(1979)에 이르기까지 총 5편의 영화를 함께 찍은 영화 파트너였다 (특히 시겔의 두 번째 부인인 캐롤 리달은 이스트우드의 어시스턴트로 일했을 뿐만 아니라 개인적인 친분 역시 돈독했다). 두 사람의 영화인생에 전기를 가져온 <더티 해리>의 제작 당시 일화는 시겔의 자서전 <돈 시겔: 시겔의 영화>에 둘의 대화체로 자세히 수록되어 있다. 워너와 이 작품을 협의 중이던 이스트우드는 시겔에게 영화에 대한 의견을 구하고, 만류하는 시겔에게 직접 연출까지 맡아주길 청했다. 그간 구축해온 액션 연출의 장기를 십분 발휘한 <더티 해리>를 통해 시겔은 파시스트 보안관 해리 칼라한 경사를 창조해낸다.

감상을 배제한 직선적인 방식의 캐릭터 창출과 영화 스타일은 이후 그의 작품의 지속적인 뼈대가 된다. 존 웨인의 출연작 <총잡이>(1976)에서 시겔은 뒤늦게 도착한 서부극을 통해 또 한번 자신이 영화에서 그리는 인물의 스타일을 강조한다. 더이상 서부극의 영웅을 필요로 하지 않는 시대, 왕년의 서부극의 영웅인 존 웨인은 악당들과의 대결에서 만신창이가 된다. 뉴할리우드 시대의 상처뿐인 영광은 그렇게 시겔의 영화를 통해 시각화된다. 이후 시겔은 1991년 사망하기 전까지 <알카트라즈 탈출>, <텔레폰>(1977), <러프컷>(1979), <재수없는 상대>(1982) 등 다수의 작품을 더 내놓는다. 할리우드에서 잔뼈가 굵은 숙달된 기술을 바탕으로 하지만 평생을 할리우드의 시스템을 거스르는 ‘불편한’ 영화 만들기에 매진한 시겔. “나는 권위가 싫다”는 태도로 초지일관 스튜디오의 애정을 구애하기보다 삐딱한 정신으로 평생을 승부한 B급 장인의 영화 결기는 지금 다시 꺼내봐도 죽지 않았다.

어떤 감독?

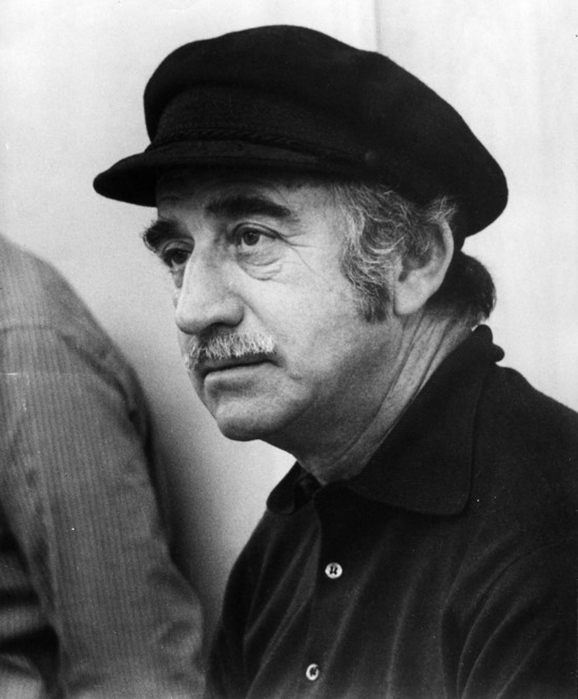

<매혹당한 사람들>(1971) 돈 시겔 감독

누가 언급했나.

박찬욱 감독. 올해 칸국제영화제 심사위원으로 참여했다가 소피아 코폴라가 연출한 리메이크작과 비교해서 보면 좋을 작품으로 선정.

<매혹당한 사람들>은 어떤 영화?

미국 남북전쟁 시기, 부상을 입은 북군 존(클린트 이스트우드)은 남부의 한 소녀에게 구출된다. 소녀는 원장부터 선생, 학생까지 모두 여성으로 구성된 기숙학교로 존을 데려간다. 여성들의 간호로 존은 부상에서 회복되지만 위기는 회복 이후부터 시작된다. 존에게 매력을 느낀 여성들과 은밀한 관계를 맺게 되면서 학교 분위기는 질투와 기만으로 가득 차게 되고, 이후 결단의 시간이 찾아온다. 남성을 단죄하는 후반부의 ‘액션’이 가해지기 이전, 전쟁이라는 긴장 상태, 폐쇄된 학교, 여성들간의 심리전, 섹슈얼한 판타지가 불러일으키는 긴장감 등이 치밀하게 직조된 작품이다. 시겔의 다른 작품에서 무자비한 남성성을 보여주었던 클린트 이스트우드가 남부 여성이라는 ‘강적’을 만나 옴짝달싹 못하는 모습이 인상적. 소피아 코폴라의 리메이크작이 여성의 ‘응징’이라면, 시겔의 작품은 남성이 ‘당한다’는 관점의 차이가 엿보인다.