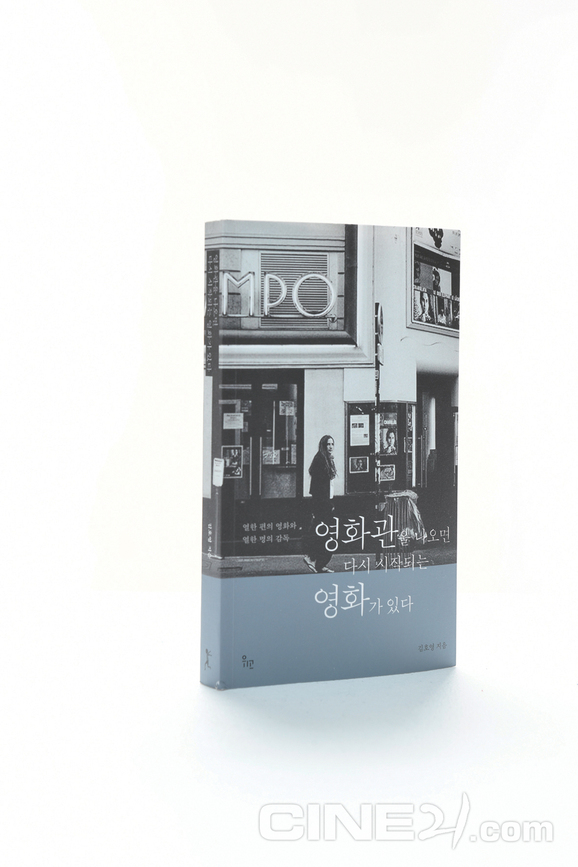

세상에는 두 종류의 영화가 있다. 극장 안에서 끝나는 영화와 극장 바깥까지 이어지는 영화. 우열에 따른 구분은 아니다. 차라리 각자 무엇을 목적으로 하느냐에 따른 차이라고 해두자. 어떤 영화는 팝콘과 함께 그 자리에서 소화되고 어떤 영화는 스크린 바깥까지 스며나와 사색의 시간을 제공한다. 전자의 영화는 비평의 언어를 필요로 하지 않지만 후자의 경우 교감과 대화를 통해 완성된다. 하지만 정작 대화를 나누고 싶은 순간 옆을 지켜주는 이는 그리 많지 않다. 몇 가지 이유가 있다. 우선 비평의 언어는 영화의 속도에 비해 꽤 느린 편이다. 고전 명작으로 분류되는 영화들에 대해 깊게 탐색하는 글들은 꽤 많지만 지금 현재 활발한 소통이 필요한 영화에 대한 글은 의외로 만나기 힘들다. <영화관을 나오면 다시 시작되는 영화가 있다>는 그런 의미에서 반가운 친구를 만난 것 같은 기분을 안기는 책이다.

저자 김호영 교수는 파리8대학에서 영화학 박사를 받고 현재 한양대학교 프랑스학과 교수로 재직 중이다. 그는 시네필을 자청하진 않는다. 그저 영화를 사랑해서 오랜 유랑 생활중에도 극장에 오래 머물렀고 영화에 대한 이야기를 이어가고 있을 뿐이라 말한다. 이 책은 영화를 향한 자문자답이자 고백이며 사유의 기록이다. 영화를 영화답게 하는 조건들이 있는데 그중 저자는 극장이란 공간의 중요성을 언급한다. 극장은 세상의 경계다. 그곳에 입장한다는 건 또 다른 세계로 진입하겠다는 일종의 의식과도 같다. 하지만 저자는 영화관을 나온 이후부터 시작되는 변화들에 대해 롤랑 바르트의 표현을 빌려 이렇게 묘사한다. “무기력해지고 느슨해진 몸에 잉크처럼 번져오는 영화. 상영되는 동안 몰입과 거리두기 사이의 미묘한 파장을 만들어내다 객석을 빠져나오는 순간부터 심장과 머리에 스멀스멀 밀려드는 영화.” 그는 사유의 폭을 넓혀주는 체험을 프랑스영화를 통해 발견한다. 물론 그게 프랑스영화만의 유일한 특질은 아니다. 어디까지나 개인적인 체험을 기반으로 한 출발이겠지만 그래서 한편으론 더 믿음이 간다. 이토록 솔직한 기분을 바탕으로 영화와 소통하는 사례를 찾아보기 점점 어려운 시대를 살고 있기 때문이다. 이 책의 가장 어여쁜 점도 여기에 있다.

<영화관을 나오면 다시 시작되는 영화가 있다>는 현재 활발히 활동 중인 프랑스 감독 11인의 영화들을 탐색한다. 올리비에 아사야스의 <클라우즈 오브 실스마리아>(2014), 클레르 드니의 <35 럼 샷>(2008), 아르노 데스플레생의 <킹스 앤 퀸>(2004), 자크 오디야르의 <러스트 앤 본>(2012), 브뤼노 뒤몽의 <플랑드르>(2006), 프랑수아 오종의 <인 더 하우스>(2012), 로랑 캉테의 <인력자원부>(1999), 압델라티프 케시시의 <생선 쿠스쿠스>(2007), 미셸 공드리의 <수면의 과학>(2006), 알랭 기로디의 <호수의 이방인>(2013), 레오스 카락스의 <홀리모터스>(2012)가 그 고백과 사유의 대상이다. 저자는 “더이상 새로운 것을 만들어내기 힘든 각박한 제작환경에서 각자 자신만의 스타일로 최상의 결과를 만들어내고 있는 이들”이라고 평한다. 개인적인 감상에서 출발해 영화를 찬찬히 곱씹고 마침내 삶의 일부로 받아들이는 시간. 다른 걸 다 떠나 팝콘이 소화되는 순간 사라지는 영화들로 넘쳐나는 시대에 영화가 말을 걸고 이에 화답하는 풍경을 마주한다는 것 자체가 귀하고 소중하다.