전기물에 대한 아이디어가 하나 있다. 보통 한 사람의 인생을 다루는 영화나 텔레비전 시리즈는 탄생에서부터 죽음까지 이르는 단선구조를 갖추고 있다. 하지만 이건 어떤가? 대상이 되는 인물의 중요한 시기를 따로 떼어낸 뒤 당시 관여했던 주변 사람들의 관점에서 묘사하는 것이다.

의도적인 건 아니지만, 아돌프 히틀러의 경우 그런 형식의 전기물 시리즈가 조금씩 완성되고 있다. 2002년에 나온 영화 <막스>는 막스 로트만이라는 미술상과 화가 지망생인 아돌프 히틀러의 관계를 다룬 픽션이다. 같은 해에 나온 다큐멘터리인 <히틀러의 여비서>에서는 히틀러의 개인비서였던 트라우들 융에의 회상으로 구성된다. 히틀러의 마지막을 다룬 2004년 작 <몰락>도 융에를 포함한 히틀러 주변 사람들의 회상에 바탕을 두고 있다.

왜 히틀러일까? 그건 그가 이런 형식에 잘 맞기 때문이다. 히틀러에 대한 인간적인 접근은 조금씩 시도되고 있지만 그에게 완벽하게 감정 이입하는 건 여전히 껄끄럽다. 관찰자를 하나 잡아 외부에서 접근하는 게 더 안전하다.

2005년에 영국 ITV에서 제작한 텔레비전 영화 <아돌프 삼촌>도 이 가상의 시리즈 중 하나이다. 이 영화는 히틀러의 후반 인생 대부분을 커버하고 있긴 하지만, 여기서 가장 중요하게 다루어지는 건 히틀러와 겔리 라우발의 관계이다. 모르시는 분들을 위해 간단히 설명한다면, 겔리 라우발은 히틀러의 이복누이 딸로 자살하기 전까지 히틀러의 집에서 살았다. 하여간 둘 사이엔 별별 이야기들이 다 떠돈다. 애인이었다느니, 성추행의 희생자였다느니… 히틀러가 그냥 지나치게 친절한 아저씨였을 수도 있지만, 그렇다고 해도 둘 사이의 관계가 아주 모범적이지는 않았을 것이다. 적어도 히틀러가 겔리 라우발의 누드화를 한 점 이상 그린 건 분명하기 때문이다.

이 영화에서 겔리 라우발은 아돌프 히틀러라는 인물을 해부하기 위한 도구이다. 영화는 일단 히틀러가 우리와 특별히 다르지 않은 인간이라는 사실을 인정한다. 하지만 그 인간은 성적으로 무척 수상쩍고 기형적이고 사디스틱한 성격의 인간이다. 그리고 영화는 히틀러가 저지른 그 끔찍한 악행의 기원이 그 성격에 바탕을 두고 있다고 생각한다. 적어도 일부분은.

영화는 성공했는가? 글쎄... <아돌프 삼촌>은 개념을 검토하는 것이 최종 작품을 보는 것보다 더 재미있는 영화이다. 영화는 충분한 상상력을 휘두르지도 못하고 그렇다고 주제에 진지하게 접근하지도 못하는 조금 어정쩡한 위치에 놓여 있다. 아마 겔리 라우발에만 집중하기엔 히틀러란 인물이 너무 컸기 때문이겠지. 하지만 그렇다고 해도 이미 대부분 관객들이 <몰락>에서 봤을 법한 마지막 나날들에 그렇게 큰 비중을 넣을 필요는 없었다. <아돌프 삼촌>이라는 제목을 고려해보면 이 영화에서 겔리 라우발의 비중은 생각 외로 작은 편이다.

그러나 <아돌프 삼촌>은 감상 자체가 낭비인 영화는 아니다. 일단 아돌프 히틀러와 겔리 라우발을 연기한 켄 스코트와 일레인 캐시디의 연기가 굉장히 재미있다. <몰락>에서처럼 꼼꼼하게 사실을 재현한 연기는 아니지만 그 때문에 연극적인 과장이 첨가되어 오히려 보는 재미가 더 있는 편. 이야기가 다소 산만하게 풀어진 구석이 있긴 하지만 재현되는 개별 에피소드도 흥미진진하다. 가진 재료가 워낙 좋기 때문에 조금만 더 다듬었으면 얼마나 좋았을까 하는 생각이 들 정도로.

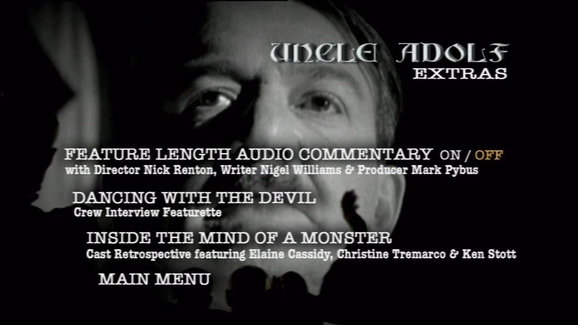

코드 2번 DVD의 화질과 음질은 그냥 평범한 편. 아주 좋다고 하기엔 선명도가 살짝 떨어지지만 그렇다고 신경에 거슬릴 정도는 아니다. 관련된 사람들의 인터뷰와 음성해설로 구성된 부록은 다소 건조한 편. 하지만 제공하는 정보량은 많다.