2011년 <현대문학> 등단 2015년 시집 <철과 오크>

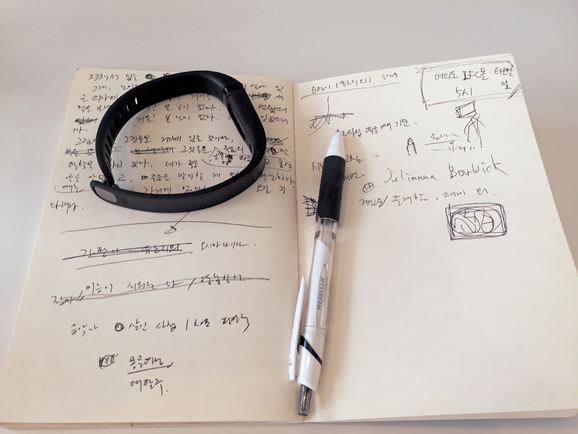

요란한 인사에는 관심 없다. 가벼운 목례를 마친 송승언 시인은 말없이 메모장과 펜을 꺼낸다. “습관이다. 말보다는 쓰는 게 편하니까. 말이 막힐 때 쓰다보면 말이 나온다.” 무언가를 두서없이 적어둔 듯한 시인의 메모장 위로 이날의 무엇도 흔적이 되고 있었다.

첫 시집 <철과 오크>(2015)를 뒤적여본다. ‘모든 것이 흐린 공원이었는데 모든 것이 너무나 뚜렷이 잘 보인다// 아무것도 없는 명징한 공원이었다’(<모든 것을 볼 수 있었다>), ‘애초에 남이니까 남 아닌 것으로 위장하지 말기로’(<돌의 감정>), ‘그것은 거대한 하나이고 색이 없다 살지도 죽지도 않고 무한히 자라난다’(<지엽적인 삶>)는 시구들이 곳곳에 박혀 있다. 송승언의 시에는 꿈과 현실, 무엇이 있고 없고와 같은 구분은 무의미하다. 경계를 나누고, 존재의 유무를 탐구하는 것은 관심사가 아니라는 투. 서늘한 모르쇠의 태도가 되레 그것들 스스로 하여금 말하게 한다. “꼬맹이 때부터 생각해온 주제가 죽음이었다. 꿈과 현실도 단순하게는 삶과 죽음에 대한 비유가 아닌가. 내 시에서의 여름과 겨울, 문의 여닫힘, 건물의 드나듦과 같은 건 결국 삶과 죽음에 대한 메타포다.”

‘딱히 꿈이 없었다. 그냥 영원히 살 수만 있다면 좋겠다고 생각했다’(<나는 매번 시 쓰기가 재미있다>(2016))고 했던 시인의 말을 기억한다. “죽기 싫은 거다. 죽음을 생각하면 극도로 불쾌하고 불안하다. 내가 없는 세계라. 그렇다면 지금 있는 이 세계는 내가 잠깐 있다가 가는 곳이다. 내가 없어도 세계는 잘 돌아갈 테고. 기계장치처럼 느껴졌다. 이상했다. 만약 그 것이 신의 섭리라면 그에 반대하겠다. 예술이 없어도 좋으니 죽음이 없길 바라니까. (웃음)”그렇기에 송승언의 시에서 ‘현실적’인 냄새를 풍기는 사태를 찾기란 쉽지 않다. “예술에 특정 개인의 경험을 녹여야 한다고 생각하는 사람들이 있다. 현실 세계에서의 체험, 현실 고발로서의 예술, 실재 세계의 재연으로서의 예술을 말하면서. 누군가 꿈이나 가상 세계를 얘기 한다 싶으면 ‘초현실’이라고 퉁쳐버린다. 예술이 현실에 얽매이게 되는 것이다. 언어를 현실 이미지에만 대입하려다 보니 부합하는 이미지가 없으면 언어와 이미지를 꿰지 못한다. 꿈, 무의식, 가상, 웹 세계도 현실인데 말이다.” 일상으로부터 시야를 홱 돌려 넋놓고 송승언의 시를 몇 차례 읽어보자. 곧 송승언 시에 암순응하게 될 것이다.

2011년 <현대문학>으로 등단한 이후 지금껏 변치 않는 생각이 있다. “‘예술가로서의 삶’이나 ‘예술가로서의 시각’이라는 게 있다는 생각을 경계한다. 특별한 경험이나 고통 없이도 누구나 예술을 할 수 있다. 예술가에게는 뭔가가 있다고 생각하는 것 자체가 환상이고 낭만적인 접근이다. 직업으로서의 시인일 뿐이다.” 송승언은 매일 시를 생각하지만 매일 시를 쓰지는 않는다. ‘시란 무엇인가’에 대해서만 계속 생각한다. 시 담론 자체가 그에게는 시의 재료가 되곤 한다. 세상이 잠든 새벽을 틈타 사고의 속도에 맞춰 종이와 컴퓨터를 오가며 쓰길 수차례. 서늘한 온도로 시인은 ‘네가 죽은 만큼 네가 태어나는 밤’(<축성된 삶의 또 다른 형태>)을 읊어간다.

쓰고 걷기, 걷고 쓰기

시인의 메모장. 걷기를 즐기는 그가 차고 있던 피트비트. 쓰고 걷고, 걷고 쓴다.

송승언이 말 하는 <우리가 극장에서 만난다면>

언젠가 우리는 극장에서 만날 수도 있겠지. 너는 나를 모르고 나는 너를 모르는 채. 각자의 손에 각자의 팝콘과 콜라를 들고. 이제 어두운 실내로 들어갈 것이다. 여기가 어디인지 모르는 채. 의자를 찾아서 두리번거리지. 각자의 연인에게 보호받으며. (…) 너와 나는 혼자 나올 것이다. 두리번거리며, 눈 깜빡이며. 그때 너와 나는 텅 빈 극장의 내부를 보게 된다. 한 손에 빈 콜라병을 들고서

“낙원 시절의 서울아트시네마에 대한 좋은 기억이 있다. 이 시는 <요코하마 메리>(2006)를 보고 나왔을 때의 감각에서 시작됐다. 영화를 볼 때는 눈물 흘리지 않았는데 극장을 나오자마자 왈칵 눈물이 쏟아졌다. 나 같은 사람이 또 있었겠지. 서로를 몰라도 같은 경험을 공유했을 거라 생각하며.” 송승언은 “한번에 모든 감각을 써야 해 영화 보기는 꽤 피곤한 일”이라고 말하지만 가만 보면 많은 고전영화들을 봐왔다. “버드 보티커를 비롯한 서부극, 고어영화도 좋아하지만 나루세 미키오 감독의 작품을 특히 좋아한다. 서울아트시네마에서 회고전을 할 때마다 갔다. 그중에도 <번개>(1952), <흐트러진 구름>(1967)이 좋다. 비슷한 주제가 조금씩 변주돼가고 시대적 맥락에서 개인을 바라보는 방식이나 인물의 심경을 롱테이크로 찍어 보여주는 게 흥미롭다.”

소리 채집하는 시인

송승언 시인은 소리에 민감하다. 녹음기를 들고 직접 소리 채집을 다니는 일도 잦다. “일종의 카메라와 같다. 공간의 다른 요소들이 소리에 미친 영향을 파악해보기도 하고. 보이는 것만으로 대상을 파악할 수 있는 건 아니니까.” 음악 애호가인 그가 요즘 즐겨찾는 곡들에 대해서도 들려줬다. 줄리아나 바윅의 《Will》, 주디스 린 실의 《Heart Food》, 바버라 모르겐슈테른을 가장 먼저 꼽았다. 기타도 오랫동안 연주해왔지만 밴드를 결성할 마음은 한번도 하지 않았다 한다. “사랑하는 것들에 똥을 얹지 않겠다는 마음이라…. 어쩌면 문학은 내가 덜 사랑하나 보다. 내가 만들어 낸 쓰레기를 한국 문단에 얹고 있으니. 사랑하는 건 아껴줘야 하는 법인데. 하하하.”