2002년 <현대시> 등단 2009년 시집 <호텔 타셀의 돼지들> 2013년 시집 <우리는 분위기를 사랑해>

오은은 말(語)을 사랑해(시인의 두 번째 시집 <우리는 분위기를 사랑해>(2013)를 따라해봤다). 이것은 명징한 사실이다. 오은 시집을 펼쳐보면 알 것이다. 어린 시절부터 하루에 한번씩 국어사전을 펴놓고 처음 본 단어에 형광색을 입히고 또박또박 발음해보는 게 놀이였던 아이. 그 아이가 자라 언어유희와 말의 장난을 무람없이 잇는 시인이 됐다. ‘아이들은/ 샘물 위에 피어난/ 마블링처럼 웃으며/ 고블린보다 신나게/ 더블린 한복판에서/ 텀블링, 텀블링’ (<스프링>)은 시작에 불과하다. 그의 말재간에 ‘피식’ 웃을 수는 있다. 하지만 현실에 들이댄 그의 예리한 말에 어느새 가슴팍이 얼얼해질지도 모른다. 시인의 유희는 익숙해져 볼품 없어진 언어들 내부에 틈을 벌리고 그 안팎의 세상을 다시 보게 한다. 그의 시를 두고 평자들이 기존의 가치들과 통념을 계속해 의심해보게 한다고 말하는 건 마땅히 그러하다.

“말놀이를 워낙에 좋아한다. 즐겁게 시에 접근하는 데 이만한 게 있겠나. 하지만 말장난이라는 것만으로 내 시를 읽는다면 아쉬움이 남는다. 내 시들에는 다양한 화자들이 존재한다. 추상명사인 ‘0.5’가 화자인 <0.5>, 디아스포라의 위치에 서서 쓴 <디아스포라>처럼 나 아닌 누군가, 어떤 대상이 돼보는 게 내게는 중요한 시적 순간이다.” 심지어 색(色)이 되길 자처했다. 색그림책 <너랑 나랑 노랑>(2012)에서 시인은 다양한 그림들을 통해 색의 세계에 가까워진다. 그림 그린 화가가 됐다가, 화가의 연인이 됐다가, 관찰자가 되기도 하며 하나의 그림을 각양각색으로 독해한다. 길잡이가 된 유쾌한 시인 덕에 독자들도 불가능해 보이기만 했던 색이 ‘되어보는’ 경험을 한다.

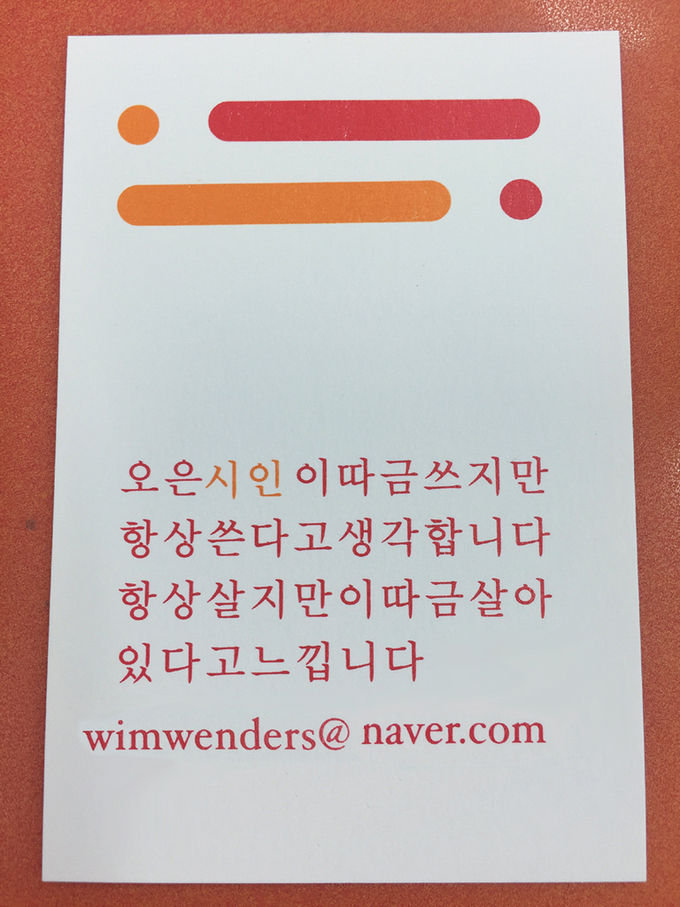

시인 오은으로 살기 위해 그는 매주 일요일을 기다린다. “100% 자기 자신으로서 사는 순간이 하루에 얼마나 될까. 직장(빅데이터를 관리하는 컨설팅 회사)을 다니다보니 그럴 시간이 자기 전 10분도 채 안 된다. 그때조차 글을 쓸 수는 없다. 직장인 오은에서 시인 오은으로 스위치 전환이 바로 안 되니까.” 토요일을 징검다리 삼아 일요일만큼은 오롯이 시인이 돼 글을 쓴다. 그에게 시인은 자신을 자신답게 느끼게 해주는 하나의 정체성이다. “명함에도 써뒀다. ‘이따금쓰지만항상쓴다고생각합니다항상살지만이따금살아있다고느낍니다’. 늘 시 쓰기를 생각하지만 언제나 쓸 수는 없다. 살랑 바람이 불어 포근함을 느낄 때, ‘아, 내가 살아 있구나’를 자각하지 않나. 매 순간 ‘내가 존재함’을 느끼며 살지는 않는다.” 확고부동한 무엇이 아니라 그 무엇이 되어가는 과정과 경향에 대해서 오은은 시로 노래한다. 첫 시집 <호텔 타셀의 돼지들>(2009)의 <존재하려는 경향>에는 이런 그의 의중이 실렸다. ‘(…) 마지막 문제를 풀다가 소년은 무심결에 창문을 바라보았다 유리에 비친 자신의 눈은 실로 아름다웠다 창가로 다가가 어루만지자, 그렁그렁//(…)//어느 순간 툭, 하고 튀어나왔다’. “‘나도 모르게 튀어나오는 어떤 것.’ 이 말을 내가 참 좋아한다. 그것이 시가 아닐까. 시를 쓰며 나도 몰랐던 나를 발견할 때가 가장 기쁘다.”

주황, 주황, 주황…

오은=주황. 이 등식은 불변이다. 지금까지 나온 그의 시집 표지색들은 모두 주황(계). “첫 시집의 표지 색을 정하려고 색상원을 보는데 주황이 딱 눈에 들어왔다. 그때부터 본격적으로 좋아하게 됐다. 주황, 주황 하고 있다. (웃음)” 한번 모아봤다. 시인의 방에, 시인의 손이 닿는 것들 중 온갖 주황들을. 우산, 볼펜, 안경테, 휴대폰 케이스, 이불까지도 죄다 주황이다. “독자들도 주황색 연필, 책갈피 등을 선물해주신다. 올해 늦여름이나 가을쯤 나올 세번째 시집 표지도 물론 주황이다. 계속 그러하다.”

오은이 말하는 <어떤 날들이 있는 시절1 – ver. macrohard>

어떤 날엔 멀쩡하던 빌딩들이 픽픽 쓰러졌다 괜한 오해 사기 싫어서 바람은 아예 불지 않았다 아이들은 쓰러진 빌딩 근처서 자갈을 하나씩 까먹었다 실업자들이 늘어났지만 그건 그들이 게을러서는 아니었다 (…) 아이들은 일제히 배탈로 앓아누웠다 영화관은 문을 닫았고 곳곳에 용광로가 들어서 밤새 불을 뿜었다 광주에선 젊은 피가 끓었지만 그것마저도 여전히 흑백이었다 탕 탕 탕 총구에서 눈알이 날아가는 꿈은 그 시절 유일한 대중문화였다

“2004년 캐나다에 머물 때 썼다. 등단하고 3년 가까이 시인이 뭔지도 모른 채 살았다. 그러다 이 시를 썼다. 쓰면서 등줄기로 오한을 느꼈다. 시 쓰기가 아니면 안 될 것 같았다. 첫 시집에 들어간 <세대 차이> <글러브> <섬> <당신에 관하여>를 그때다 썼다. 운명이라는 걸 마주하는 게 있다면 그때가 아닐까. 그 순간의 신열을 죽기 전에 다시 한번 느끼고 싶다.”

그의 명함, 의미심장한

오은의 명함. 이메일명은 ‘wimwenders’. 2003년에 만들었던 또 다른 메일 명에는 크시슈토프 키에슬로프스키와 장 뤽 고다르도 있다. “빔 벤더스의 (1984)의 황량한 풍경과 O.S.T가 어찌나 좋던지. 키에슬로프스키의 (1991)은 장면 장면이 나를 매혹시켰다. 고다르는 자신의 전작들을 계속해서 갱신하려는 자세가 인상적이고.” 그에게서 놀랄 만한 과거도 들었다. 딱 한번, 오은은 단편영화를 연출했다. 2006년 KT&G의 단편영화 사전제작지원 프로그램인 ‘상상메이킹’을 통해 자신의 시와 같은 제목의 을 만들었다. “에 영향을 받아 도플갱어를 주인공으로 삼았고 (1993)에 대한 오마주로 첫 장면을 시작했다. 친형과 함께 살던 집에서 촬영했는데 그달 전기세가 무려 80만원이나 나왔다. 하하. 영화는 보는 걸로 만족하기로 했다.”